10명 중 8명 “수산업·어촌 공익적 가치있어”…해양수산정책 체감도는 낮아

[농수축산신문=김동호 기자]

우리 국민 10명 중 8명 가량은 수산업·어촌이 공익적 가치가 있는 것으로 평가하는 것으로 나타났다.

한국해양수산개발원(KMI)이 지난 2월 전국 만19세 이상 성인 남녀 3000명을 대상으로 실시한 해양수산 국민인식조사에 따르면 응답자의 79.4%가 수산업·어촌이 공익적 가치가 있다고 응답했다. KMI가 최근 발표한 설문조사 결과를 바탕으로 국민들이 생각하는 수산업·어촌에 대해 살펴본다.

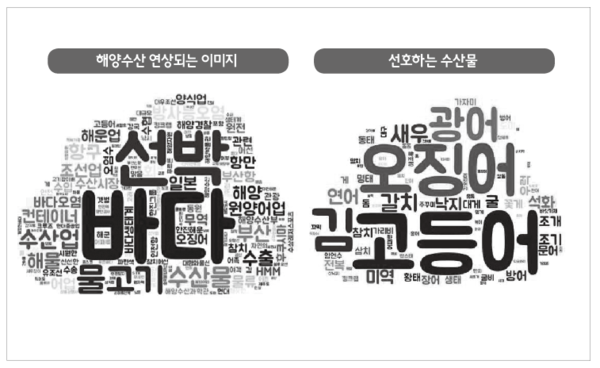

# 수산물 선호도, 고등어→오징어→김 순

국민들은 고등어와 오징어, 김 등을 선호하는 것으로 나타났다. 가장 좋아하는 수산물을 묻는 질문에서 응답자의 14.0%가 고등어라고 답했으며 오징어 12.9%, 김 10.4%, 광어 7.8%, 새우 6.5%, 갈치 6.5% 등의 순이었다. 또한 가장 좋아하는 생선회를 묻는 질문에는 응답자의 40.6%가 광어라고 응답했고 연어 11.3%, 참돔 5.7%, 방어 5.4% 등의 순이었다.

국민들이 수산물을 주로 구매하는 장소는 대형마트이며 섭취 장소는 가정이 가장 많았다. 수산물 구매처를 묻는 질문에 응답자의 46.9%는 대형마트라고 응답했으며 전통시장은 21.1%, 온라인 쇼핑몰은 13.9%를 차지했다. 수산물을 대형마트에서 구매한다고 응답한 계층은 연령별로는 30대가 50.9%로 가장 많았고 지역별로는 강원·제주지역이 64.8%, 직업별로는 학생층이 56.4%로 가장 많았다. 또한 연령대가 낮을수록 온라인 쇼핑몰의 이용률이 높았고 연령대가 높을수록 전통시장의 이용률이 높았다.

수산물 섭취 장소를 묻는 질문에는 가정에서 섭취한다는 응답이 55.0%로 절반을 넘어섰고 횟집 17.0%, 횟집·일식집 외 일반음식점 15.5%, 배달 72%의 순이었다. 가정에서 수산물을 소비한다는 응답은 여성(60.6%), 60대 이상(66.2%), 주부(68.3%)에서 특히 높았고 횟집이라는 응답은 남성(19.7%), 30대(20.6%), 블루칼라(20.8%) 등이 상대적으로 높았다.

# ‘원산지 표시 신뢰’, 국민 절반에도 못미쳐

원산지 표시를 신뢰하는 사람이 국민 절반에도 미치지 못하는 것으로 집계됐다. 수산물 원산지 표시의 신뢰정도를 묻는 질문에 응답자의 45.9%만 신뢰한다고 응답했고 ‘보통’은 38.8%, ‘신뢰하지 않음’은 15.2%의 순이었다. 원산지 표시를 신뢰하지 않는다고 응답한 사람은 30대가 21.2%, 중졸이하가 23.7%로 높은 편이었다. 반면 신뢰한다는 응답은 50대(48.8%), 60대(58.5%), 학생(53.2%)에서 상대적으로 높았다.

수입수산물의 품질과 안전성에 대한 부정적 인식은 하락세에 있는 것으로 나타났다. 국산 수산물과 수입수산물의 품질을 묻는 질문에서 국산이 우수하다는 응답은 60.1%로 전년대비 7.5% 포인트 하락한 반면 국산이 미흡하다는 응답은 전년대비 0.4% 포인트 높아진 4.6%였다. 또한 수입수산물의 안전성에 대한 부정적 인식 역시 감소하고 있는 것으로 나타났다. 외국산 수산물의 안전성을 묻는 질문에는 응답자의 37.5%가 부정적으로 평가해 전년 43.5%대비 6% 포인트 낮아졌고 2022년 41.3%에 비해서도 3.8% 포인트 낮아졌다.

수산물의 안전성을 개선하기 위해 필요한 정책을 묻는 질문(복수응답)에는 응답자의 56.2%가 수입수산물 검사·검역강화를 꼽았고 42.7%는 수산물 이력제 등 생산정보 표기 강화, 38.8%는 수산물 가공과정에서의 안전성 확보가 필요하다고 밝혔다.

# 수산업, ‘안전한 먹거리 공급’이 중요

국민 다수는 수산업·어촌의 역할로 안전한 먹거리 공급이 가장 중요한 것으로 보고 있었다.

수산업·어촌의 역할을 묻는 질문(복수응답)에 응답자의 49.1%가 안전한 수산물을 공급하는 역할을 담당하고 있다고 응답했고 24.1%는 ‘해양환경 관리 및 수산자원보전’, 11.8%는 ‘지속가능한 식량 공급원 확보’, 5.9%는 ‘휴식·레저공간 제공’, 4.8%는 ‘연안어촌 지역사회 유지·발전’을 꼽았다. 복수응답 1순위와 2순위 합산을 기준으로 살펴보면 응답자의 63.3%가 안전한 수산물 공급이라고 응답했고 54.5%가 해양환경 관리와 수산자원보전을 꼽아 최근 3년간 동일한 순위를 보였다.

수산분야에서 시급하게 연구돼야하는 분야를 묻는 질문에는 수산식품분야라는 응답이 가장 많았다. 시급한 연구분야를 묻는 질문에서 응답자의 38.1%가 수산식품산업이라고 응답했고 23.5%는 수산자원, 16.3%는 양식업, 7.3%는 수산물 수급이라고 답했다. 세부적으로 살펴보면 수산식품분야는 수산물 안전성 강화가 49.6%로 가장 많았고 수산자원분야는 불법조업 단속강화가 31.4%로 가장 높은 수치를 기록했다. 양식산업분야는 29.7%가 친환경양식수산물 생산에 관한 연구가 필요하다고 응답했고 수산물 수급분야는 46.8%가 수산물 가격안정에 관한 연구가 필요하다고 답했다.

# 해양수산 관심 높지만 정책체감도는 낮아

해양수산업에 대한 국민들의 관심도는 높지만 정책체감도는 낮은 것으로 나타났다. 우리나라를 해양국가라고 생각하는지를 묻는 질문에 응답자의 83.7%가 동의한다고 밝혀 국민 10명 중 8명 이상이 해양국가로 인식하고 있었으며 응답자의 75.5%는 해양수산분야에 보통이상의 관심을 보였다. 해양분야의 전반적인 평가 결과 해양이 우리 나라의 미래 국가발전에 중요하다는 응답이 77.9점으로 3년 연속 1위를 기록했다.

국민들의 관심도에도 불구하고 정책체감도는 낮았다. 해양수산정책효과에 대한 체감도를 묻는 질문에 ‘체감한다(6~10점)’는 응답은 41.9%에 불과한 반면 보통(5점)은 32.4%, ‘체감하지 못한다(0~4점)’는 응답은 25.7%로 조사됐다. 해양수산정책을 체감하지 못한다는 응답은 남성(45.4%), 50대(45.5%), 바다 인근 거주자(49.7%)들이 많았다.

KMI는 이같은 간극을 개선하기 위해 지역·연령별 차별화된 홍보전략 마련과 정책홍보효과가 낮은 분야, 추가적인 국민적 합의가 필요한 분야에 대해 선택적·전략적 홍보가 필요하다고 지적했다.