지자체 재정자립 낮고 정책 기획·집행 능력에 한계…자율성·책임성 강화 필요

[농수축산신문=김동호 기자]

대통령직속 국가균형발전위원회가 대통령직속 지방시대위원회로 변경되고 ‘지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법’이 시행되는 등 지방분권이 가속화 추세에 있다. 이러한 흐름속에서 해양수산부 소관 사무는 타 부처에 비해 높은 수준으로 지방으로 이양되고 있으나 연안의 지자체는 재정자립도가 낮고 정책의 기획·집행 능력에 한계를 보이고 있다.

이에 이호림 한국해양수산개발원 생활·경제공간연구실장의 ‘지방분권시대의 수산업·어촌분야 대응전략연구’ 보고서를 중심으로 지방분권에 따른 대응 방안을 짚어본다.

# 12개 법률 210개 사무 지방 이양

정부의 재정분권에 따라 해수부의 사무는 1·2단계에서 12개 법률의 210개 사무가 지자체의 일반사업으로 전환됐다.

행정안전부에 따르면 재정분권추진방안에 따라 중앙정부의 기능을 지방으로 이양하고 있으며 국가균형발전특별회계사업 등 국고보조금 사업도 지자체의 일반사업으로 전환했다. 2019년 1단계 전환사업으로는 13개 부처 39개 세부사업 3조5600억 원이 전환됐고 2022년 2단계 전환사업으로는 12개 부처 41개 세부사업 2조2500억 원이 전환됐다. 이중 해수부는 1단계 전환사업으로 7개 법률 135개 사무가 지방사무로 전환됐고 2단계로는 5개 법률 75개 사무가 전환됐다.

해수부 소관 사무중 수산업·어촌분야의 지방이양사무는 2020년 1단계 사업에서 국가균형발전특별회계사업 4개, 농어촌구조개선특별회계 사업 2개 등 총 21개 사업이 지자체사업으로 전환됐다. 세부적으로 살펴보면 균형발전특별회계사업에서 △어촌체험관광 지원 △수산식품 특화단지 개보수 등 어촌자원 복합산업화 지원사업 4개, △지자체 관리 어항 기반 구축 △양식어장관리 △인공어초 △수산종묘관리 등 어업기반정비사업 12개, 해양·수자원관리사업 6개, 수산물 가공산업 육성 사업 2개 등이다. 또한 일반회계에서는 △방치선박 정리 지원 △해양레포츠교육프로그램이 있고 농특회계에서는 낚시터 환경개선사업과 적조피해예방 지원사업 등이 지방으로 이양됐다.

# 지방이양사업 예산비중 하락세

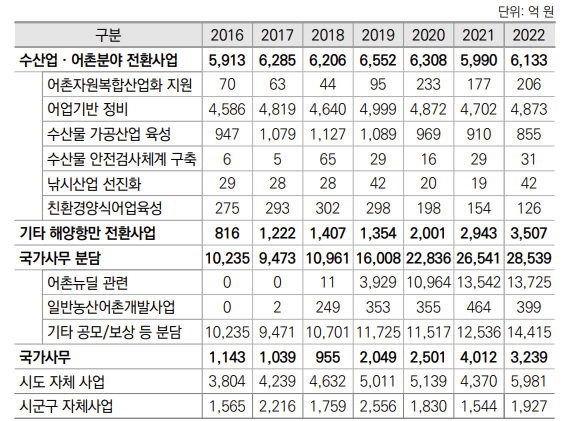

지자체의 수산업·어촌 관련 사업은 늘고 있지만 지방으로 이양된 사업의 예산비중은 감소세에 있다. 보고서에 따르면 2016년 5913억 원이던 수산업·어촌분야 지방이양사업 예산은 재정분권 직전인 2019년 6552억 원으로 늘었다가 2022년 6133억 원으로 감소했다. 예산만 놓고 보면 소폭 늘었으나 예산비중은 2016년 25% 수준에서 2022년에는 12%로 절반 수준으로 감소했다. 이는 일반농산어촌개발사업과 어촌뉴딜300사업 등 공모사업이 크게 늘어난 데 따른 것이다.

세부적으로 살펴보면 어촌자원복합산업화지원사업이 2020년 233억 원에서 2022년 206억 원으로 줄었고 같은 기간 수산물가공산업육성 예산도 1089억 원에서 855억 원으로 줄었다. 또한 친환경양식어업육성, 수산물안전검사체계구축, 낚시산업선진화 등 기타 수산업·어촌분야 전환사업의 사업비도 2020년 234억 원에서 2022년 199억 원으로 감소했다.

문제는 이같은 현상이 심화될 수 있다는 점이다. 연안에 위치한 지자체라 하더라도 어업인의 비중이 매우 적다. 이는 지자체장의 입장에서는 유권자의 수가 적은 수산업·어촌분야에 많은 예산을 투입할 동기가 적다는 것을 의미한다.

# 지자체 자율성·책임성 강화 방안 마련해야

지방분권에도 수산업·어촌관련 사업이 안정적으로 이어지기 위해서는 지방정부의 자율성과 책임성을 강화할 필요성이 제기된다.

우선 지방정부의 자율성을 제고할 필요성이 제기된다. 지방분권은 지방정부의 책임성 확보와 적극적인 행정을 위한 것으로 중앙정부와 지방정부의 관계가 종속관계가 돼선 안된다. 따라서 중앙정부의 정책방향과 지방정부의 정책 방향을 일치시킬 수 있도록 지방이양사무 사전협의체를 마련하고 지자체의 담당자 역시 중앙정부의 담당자와 동등한 수준의 전문성을 확보할 수 있도록 교육·훈련 체계의 고도화가 필요하다.

아울러 지자체의 책임성을 강화할 수 있도록 주기적인 모니터링·평가체계 구축도 필요하다. 지방으로 이양된 사무는 기능과 사무, 조직, 인력, 예산이 지속적으로 변화하게 된다. 따라서 이양된 사무의 분야별 실태를 점검·평가할 수 있도록 평가지표를 개발하고 이를 바탕으로 지방이양사무를 평가, 지자체의 책임성을 높여야 한다는 것이다.

수산업·어촌관련 사업의 안정적 수행을 위해서는 연안의 지자체가 수산업·어촌분야에 일정 이상의 재정을 투입하도록 의무화해야 한다는 지적도 나온다. 수산업·어촌분야의 적은 인구규모로 인해 관련 사업이 지나치게 축소되지 않도록 대안을 마련해야 한다는 것이다.

이호림 실장은 “지방이양일괄법에 따라 지방분권이 가속화되고 있는 가운데 많은 수산업·어촌관련 사업이 지방으로 이양됐다”며 “연안에 위치한 지자체는 재정자립도와 자주도가 낮은 데다 정책 기획·집행경험 부족 등의 문제를 안고 있어 지방분권에 대응해 수산업·어촌관련 사업이 안정적으로 이뤄질 수 있도록 기반을 마련해야 한다”고 말했다.

박상우 한국해양수산개발원 어촌연구부장은 “어촌의 인구규모를 감안할 때 수산업·어촌분야 사업은 지자체 사업의 우선순위에서 후순위로 배정돼 필요한 수산업·어촌을 위한 예산이 적절하게 배분되지 않을 가능성이 크다”며 “지방분권에도 수산업·어촌사업이 안정적으로 이어질 수 있도록 지자체가 일정 이상의 재정을 수산업·어촌사업에 의무적으로 투입할 수 있도록 하는 방안도 함께 검토할 필요가 있다”고 밝혔다.빅