연근해어선 내국인 선원은 20년새 절반 줄고 외국인은 6배 증가

막대한 재정투입에도 연근해어업 노동생산성 제자리

산업 유지 위한 필수 내국인력의 대부분이 고령인구 상황에 직면

내국인 선원 은퇴‧어업생산성 저하로 외국인선원 의존도 더 높아질 듯

일부 지역서는 외국인 선원도 구인난

연근해어업 경영안정 위해 탄력적 제도운영‧도입정원 확대

숙련기능인력비자 취득 기준 완화 필요

제주지역은 어획부진‧어가하락으로 내국인 임금 외국인 수준에도 못미쳐

선원 문제 ‘어업구조조정’ 아닌 ‘어업구조개선’ 이뤄져야

어선 현대화 통해 선원 줄이고 청년유입 확대해야

[농수축산신문=김동호 기자]

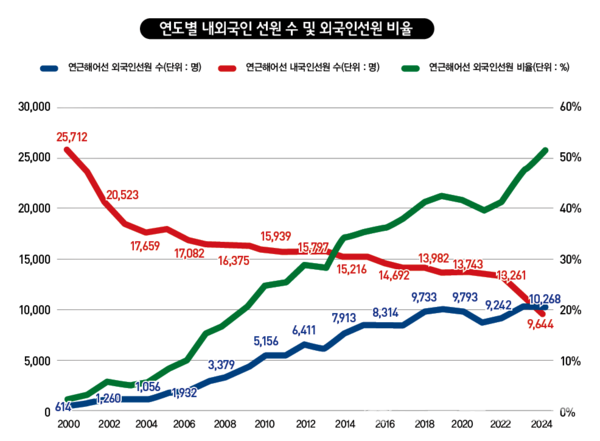

어선어업분야의 외국인 의존도가 높아지고 있다. 내국인들의 어선 승선기피현상이 심화되고 그 빈자리는 외국인이 채워나가면서 전체 어선원에서 외국인이 차지하는 비율도 50%를 넘어서고 있다.

이 가운데 수산업계에서는 외국인 선원 관련 제도의 탄력적 운용과 혼승비율 확대를 주장하고 있으며 이재명 대통령은 대선 과정에서 어선어업 분야의 숙련기능인력비자 확대를 공약으로 제시한 바 있다. 연근해어업에서 외국인 근로자에 대한 의존도 심화 문제에 대해 짚어본다.

# ‘좀비산업’이 돼가는 수산업

연근해어업은 경제적으로는 산업적인 가치가 매우 낮은 실정이다.

기업경영에 있어 영업활동으로 벌어들인 영업이익으로 이자도 갚지 못하고 외부자금조달에 의존해 겨우 생존하는 부실기업을 ‘좀비기업’이라고 부른다. 이런 의미에서 수산업은 사실상 ‘좀비산업’에 가까워지고 있다는 지적이 나온다.

국가통계포털에 따르면 원양어업을 제외한 수산업 생산액은 2005년 4조2300억 원에서 2020년 7조7118억 원, 2021년 7조9269억 원, 2022년 8조1236억 원, 2023년 8조2329억 원, 지난해 8조5660억 원으로 꾸준히 늘었다.

정부와 지방자치단체의 수산‧어촌예산도 증가세에 있다. 한국재정정보원에 따르면 최근 5년 수산‧어촌예산은 빠르게 늘었다. 재정정보원은 수산어촌 부문의 예산을 ‘수산물 유통 및 안전관리’, ‘어업인 소득안정지원’, ‘어촌어항활성화’, ‘수산자원관리 및 조성’, ‘수산식품고부가가치화’ 등 5개 부문으로 나눠 예산을 구분하고 있다. 연도별 예산을 살펴보면 2020년 결산 기준 2조826억 원이었던 수산‧어촌예산은 지난해 예산기준 2조8025억 원까지 늘었다.

지자체의 해양‧수산‧어촌예산도 증가세에 있다. 지방재정365에 따르면 최근 5년간 지자체의 해양‧수산‧어촌예산은 2020년 3조4606억 원에서 2022년 4조2408억 원까지 늘었다가 지난해 3조7789억 원을 기록했다. 물론 해양‧수산‧어촌예산이 모두 수산 예산이라고 볼 수는 없지만 상당액이 수산‧어촌예산에 투입된 것으로 볼 수 있다.

정부와 지자체의 예산을 합산하면 2020년 5조5432억 원, 2021년 6조2997억 원, 2022년 6조7890억 원, 2023년 6조6445억 원, 지난해 6조5814억 원 등으로 연간 수산업 생산액의 70~80% 수준의 정부예산이 투입된 셈이다. 여기에 최근 5년간 어업용 면세유로 감면된 세액이 연평균 5552억 원 수준이라는 점을 감안한다면 생산액에서 보조금이 차지하는 비중은 더욱 높아진다.

# 천문학적 예산 투입에도 연근해어업 노동생산성 ‘제자리 걸음’

막대한 재정투입에도 연근해어업의 노동생산성은 회복되지 못하고 있다.

국가통계포털에 따르면 1994년 7만82척이었던 동력어선 척수는 2001년 8만9347척까지 늘었다가 이후 꾸준히 줄어 2023년 6만4233척을 기록했다. 어선이 줄어든 것은 정부가 적극적인 감척사업을 통해 어선의 척수를 줄여왔기 때문이다. 실제로 해양수산부에 따르면 어선감척사업은 1994년 49억1000만 원을 투입, 54척의 연안어선을 감척한 것을 시작으로 지난해까지 2조3632억 원을 투입했다.

이처럼 천문학적인 재정을 투입했음에도 노동생산성은 회복되지 못하고 있다. 1994년 21.2톤이었던 어선척당 어업생산량은 2002년 12.2톤까지 곤두박질쳤다. 이후 어선의 감소세가 이어지며 2008년 16.4톤까지 회복했으나 연근해어업 생산량의 감소로 2016년 이후 14톤 전후 수준을 기록하고 있다.

어업생산액 역시 크게 다르지 않다. 1994년 3596만 원이었던 어선척당 어업생산액은 1999년 2662만 원으로 최저치를 기록한 후 등락을 반복하며 꾸준히 상승, 2023년 6501만 원을 기록했다. 산술적으로 보면 30년간 2배가 채 되지 못하는 수치다. 같은 기간 육상근로자의 최저임금은 1085원에서 9620원으로 올라 8.86배를 기록한 것과 비교된다.

# 승선기피에 늘어나는 외국인 선원

2000년대에 접어들며 어업인의 고령화, 내국인의 어선 승선기피현상 등으로 외국인 선원은 증가세에 있다.

통계청 농림어업조사에 따르면 2005년 22만1132명이던 어가인구는 지난해 8만3963명을 기록, 20년 사이에 62%가량 줄었으며 같은 기간 어가의 고령화율은 15.9%에서 50.9%까지 치솟았다. 이처럼 어가의 고령화가 진행되는 가운데 내국인들의 어선 승선기피가 이어지면서 외국인 선원 역시 빠르게 늘었다. 한국선원통계에 따르면 연근해어선의 내국인 선원은 2005년 1만7960명에서 빠르게 줄어 지난해 9644명을 기록, 20년 만에 47% 가량 감소했다. 반면 같은 기간 연근해어선의 외국인 선원은 1602명에서 1만268명으로 6.4배로 급증했다. 이에 따라 연근해어선에 승선하는 선원 중 외국인 선원의 비율은 2005년 8.19%에서 지난해 51.57%까지 높아졌다.

이같은 수치는 선원취업비자(E-10)로 국내에서 근무하는 외국인 선원의 수로 20톤 이상의 어선에 승선하는 선원만을 의미하는 것으로 고용허가제를 통해 20톤 미만어선에 승선하는 선원은 포함되지 않는다. 통계청 외국인근로자 도입현황에 따르면 어업분야는 2007년 425명을 시작으로 2013년 2227명, 2019년 3520명으로 늘었다가 2020~2021년에는 코로나19 대유행으로 일시적으로 급감했다. 이후 2022년 6216명, 2023년 6473명, 지난해 6145명을 기록했다. 국내로 도입된 외국인 근로자가 4년 10개월간 근무한다고 가정할 경우 2만명 가량의 외국인 근로자가 어업분야에서 일하고 있는 것으로 추정된다.

# 80세에도 승선하는 내국인 선원

연근해어업은 육상근로자에 비해 물리적인 체력을 더 많이 요구하지만 젊은 선원의 부족현상이 더욱 심화되고 있다.

한국선원고용복지센터가 발간하는 한국선원통계연보에 따르면 2005년 12월 31일기준 연근해어선원으로 등록된 선원 1만7960명 중 25세 미만은 100명(0.55%), 25~30세 3213명(17.88%), 40~50세미만 6394명(35.6%), 50세 이상 7686명(42.79%)이었다. 20년이 흐른 지난해 12월 31일 기준 등록된 선원 9644명 중 25세 미만 31명(0.32%), 25~29세 141명(1.46%), 30~39세 358명(3.71%), 40~49세 914명(9.47%), 50~59세 2770명(28.72%), 60~69세 4334명(44.93%), 70세 이상 1096명(11.36%)이었다. 청년을 20~39세로 볼 경우 어선에 승선하는 청년은 530명으로 전체 선원의 5.49%에 불과한 실정이다.

문제는 앞으로 이같은 추세가 더욱 심각해진다는 점이다. 향후 신규 내국인 어선원이 급격하게 유입되지 않은 채 10년이 지난다면 선원 2명 중 1명은 70대 이상이 되며 10명 중 8명이 60대 이상의 선원이 된다. 산업을 유지하기 위한 필수적인 내국인력의 대부분이 고령인구인 상황에 직면하게 되는 것이다.

조업의 필수인력인 해기사의 문제는 더욱 심각하다. 2005년 기준 2290명의 연근해어선의 항해사 중 1054명(46.02%)이 50세 이상이었고 기관사는 2123명 중 1121명(52.8%)이 50세 이상이었다. 20년이 지난 지난해에는 2245명의 항해사 중 50대가 662명(29.48%), 60대가 1064명(47.39%), 70세 이상이 306명(1.33%)으로 전체 항해사의 78%가 50세 이상이었다. 기관사는 1508명 중 50대가 371명(24.6%), 60대가 777명(51.52%), 70세 이상이 262명(17.37%)으로 전체 기관사의 93.49%가 50세 이상이었다. 즉 기존 해기인력의 은퇴 이후에 신규로 유입되는 해기인력이 없을 경우 조업 자체가 불가능한 어선도 크게 늘어날 수 밖에 없는 셈이다.

고령선원의 경우 체력적인 한계 등으로 안전재해의 위험이 더욱 크다는 점에서 문제는 더욱 심각하다. 해상의 근로환경은 육상과 달리 풍속, 파고 등에 따라 작업현장의 위험성이 크게 달라진다. 고령의 선원이 늘어난다면 선박 위에서의 전도사고 등으로 골절 등 심각한 부상을 입을 수 있는 가능성이 커져 어업생산성에도 악영향을 미칠 수밖에 없다.

부산지역의 한 수산업계 관계자는 “고령의 선원을 폄하하려는 것이 아니라 실제로 고령선원의 경우 신체적인 한계로 작업과정에서 산업재해가 발생할 가능성이 높을 수밖에 없으며 동일한 사고라도 부상의 정도가 더욱 심각하다”며 “일부 업종에서는 이미 70대에도 어선에 승선하는 것이 드문 일이 아니며 80대가 승선하는 사례도 있다는 말까지 나오고 있다”고 지적했다.

이어 그는 “지금의 선원인구구조를 보면 내국인 선원의 은퇴, 어업생산성 저하 등의 이유로 앞으로 외국인 선원에 대한 의존도가 더욱 높아지는 것을 피할 수 없다”고 덧붙였다.

# 수산업계, “탄력적 제도운영‧정원 확대 필요”

수산업계는 연근해어업의 경영안정을 위해 탄력적인 제도운영과 함께 도입정원 확대, 숙련기능인력비자(E-7-4) 취득 기준 완화 등이 필요하다고 주장한다.

외국인선원과 관련한 수산업계의 입장은 지역별‧업종별로 많은 차이를 보인다. 오징어 조업이 부진해 어업경영이 악화된 동해안 지역에서는 제도의 탄력적인 운영이 필요하다고 보지만 대형선망업종에서는 현재 운영되는 외국인선원제도를 현실화해야한다고 지적한다. 또한 일부지역에서는 외국인 선원도 구인난을 겪고 있다며 외국인근로자의 도입 규모를 확대해야한다고 주장한다.

김미자 서귀포수협 조합장은 “제주지역은 내국인 선원의 임금이 어획고에 연동되는 구조인데 최근 어획부진과 어가하락 등으로 내국인의 임금이 외국인 수준에도 못미치는 경우가 많아 선주들이 추가 비용을 들여 외국인 수준으로 맞춰주고 있는 현실”이라며 “또한 외국인선원은 숙식을 선주가 해결해주는 반면 내국인은 직접 해결해야하기 때문에 내국인 선원의 불만이 많다”고 말했다.

이어 그는 “이처럼 외국인 선원들에게 투입되는 비용이 많음에도 외국인 선원을 고용하는 것은 내국인 선원이 아예 없기 때문”이라며 “현재 60%까지만 외국인을 고용할 수 있는 혼승비율을 70%로 높여줘야 한다”고 덧붙였다.

김성호 구룡포수협 조합장은 “외국인 선원마저 부족한 것이 사실이긴하나 도입규모를 탄력적으로 운영하지 못해 발생하는 문제도 있다”며 “동해안 지역을 예로 들면 최근 오징어 조업부진으로 외국인선원이 필요없는 경우도 많은데 올해 신청하지 않을 경우 선원이 필요할 때 공급받지 못할 것을 우려해 울며겨자먹기로 신청하기도 한다”고 말했다.

이어 그는 “시‧도 내에서라도 탄력적으로 도입하고 운영할 수 있도록 한다면 업종별로 어어업경영상황에 맞춰 외국인을 도입해 인력난 해소에 기여할 수 있다”며 “특히 E-10으로 입국하는 외국인은 전국의 수협에서 탄력적으로 운영할 수 있도록 한다면 보다 효율적인 인력배분이 가능할 것”이라고 덧붙였다.

한창은 대형선망수협 상임이사는 “외국인선원은 내국인선원과 달리 선주가 숙식을 제공해야하는 데다 육상근로자에 비해 높은 수준인 내국인 선원과 같은 최저임금 기준을 적용받기에 비용이 덜 들어간다고 보기도 어렵다”며 “어업인들이 단순히 경비절감을 위해 외국인선원을 승선시키는 것이 아니라 내국인 선원을 구하는 것이 사실상 불가능하기에 외국인 선원을 구하는 것이 현실”이라고 설명했다.

# 지속가능하지 않은 연근해어업

어업현장에서는 현실적인 한계로 외국인 선원관련 제도개선을 요구하고 있지만 수산업계의 전문가들은 외국인에게 의존하는 산업구조는 장기적으로 지속가능하지 않다고 지적한다. 특히 최근에는 외국인근로자조차 어선에 승선하는 것을 꺼리고 있는 상황에서 언제까지고 외국인력에 기대서는 안된다는 판단에서다.

높은 노동강도에 불구하고 노동생산성이 낮은 현재의 연근해어업 구조는 시간이 지날수록 산업의 경쟁력 악화만을 초래한다는 지적도 나온다. 연근해어업 생산량이 80만톤대까지 추락한 상황에서 수산물의 가격은 높아지지 않고 있는 실정이다. 특히 사료용으로 판매되는 미성어의 경우 가격이 낮게 형성되는데 통계청의 어류양식동향조사에 따르면 지난해 기준 국내 양식장에 공급된 생사료는 44만9547톤에 달한다. 사료용 미성어 가격상승으로 상당량을 수입했다고 하더라도 연근해어업 생산량의 3분의 1가량은 값 싼 사료용이었다는 것을 의미한다.

즉 이같은 어업구조가 유지되는 것은 장기적으로 지속가능하지 않은 만큼 연근해어업의 구조개선이 절실하다는 것이다.

수산업계의 한 전문가는 “어업현장에서는 이제 외국인 근로자들조차 어선에 승선하지 않으려고 한다는 이야기가 꾸준히 나오고 있다”며 “연근해어업은 수산자원 문제를 논외로 하더라도 인력문제 때문에 연근해어업이 더 이상 하나의 산업으로 존속이 어려운 시점이 오게 될 것”이라고 지적했다.

# 노르웨이, 구조개선으로 생산성 크게 개선

연근해어업의 구조개선 롤모델로 제시되는 것은 노르웨이다. 노르웨이는 1979년 어선감척사업을 시작, 기금을 활용해 어선척수를 줄여왔다. 감척 과정에서 목표로 제시된 것은 잔존 어선들의 수익성 향상이었다.

노르웨이는 1960년 4만1333척의 어선 중 길이 28미터 이하의 소형어선을 중심으로 지속적으로 어선을 줄였다. 이후 큰 규모의 어선들은 어획쿼터를 사고파는 형태로 업계내부의 자연적인 감척이 이뤄졌다. 그 결과 4만1333척의 어선은 2015년 5884척까지 줄었고 이후 5000~6000척 수준을 유지하고 있다.

이 과정에서 어업의 생산성은 크게 높아졌으며 지속적으로 산란자원량이 증가했다. 실제로 어선의 척당 어획량은 1994년 168톤에서 2001년 240톤으로 늘었고 2015년 이후로는 척당 422톤 가량의 생산량을 기록하고 있다.

어업의 생산성이 높아지면서 선박의 규모화와 자동화가 이뤄졌고 최근에는 3000톤급 어선에 선원은 9~11명 정도 승선하는 수준으로 발전했다. 국내 대형선망어선이 129톤급 본선에만 27명이 승선해야하는 것과 비교하면 엄청난 차이다.

노르웨이는 높은 생산성을 바탕으로 선원의 근무여건을 개선했고 그 결과 노르웨이의 대형어선에는 외국인 선원이 거의 승선하지 않는다.

김도훈 부경대 교수는 “노르웨이가 어선감척을 시작한 것은 어선이 4만여 척이 있던 시점으로 지금의 우리나라와 비슷하다”며 “노르웨이는 어업구조개선에 착수한 이후 어선을 적정 수준으로 감축했고 이를 계기로 어업의 생산성이 높아지면서 개별양도성어획할당제(ITQ)를 통해 업계 내부의 자율적인 구조조정이 이뤄질 수 있었다”고 설명했다.

# 구조조정 아닌 구조개선으로

선원의 문제를 해결하기 위해서는 ‘어업구조조정’이 아닌 ‘어업구조개선’이 이뤄져야 한다는 지적이 나온다.

우리나라는 30년 이상 감척사업을 이어오고 있다. 이 과정에서 연근해어업의 구조개선 및 지원에 관한 법률도 제정됐다. 하지만 법률명의 ‘구조개선’은 현실에서 ‘구조조정’으로 인식되고 있으며 장기간 이어진 감척에도 수산자원은 오히려 감소하고 있는 것으로 추정되고 있다. 이는 정부의 연근해어선 감척사업이 사실상 방만하게 운영됐다는 것을 보여준다.

김 교수는 “우리나라는 장기간 어선을 감척했음에도 어획량은 계속 줄고 어업여건 역시 개선되지 않고 있다”며 “어업구조개선이라고 하면 모두가 감척만 이야기하지 산업의 생태계를 혁신해서 생산성을 높이는 논의를 하지 않고 있다”고 지적했다.

이어 그는 “연근해어업의 외국인 의존도를 낮추기 위해서는 언 발에 오줌누는 방식으로 어선을 줄이는 것이 아닌 단기간내 집중적 감척으로 어업의 생산성을 개선하는 작업이 선행돼야 한다”며 “어선의 현대화를 통해 선원을 줄이고 생산성을 높인다면 연근해어업에 진출하는 청년들이 증가, 선원인력문제를 해결하는 키가 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.